대학원 소식

‘내 몸의 GPS’ 공간과 상황 인지하는 장소세포 메커니즘 규명

2017.02.24 Views 641

‘내

몸의 GPS’ 공간과 상황 인지하는 장소세포 메커니즘 규명

고려대 심리학과 박사과정 중인 외국인 학생 논문, 네이처 자매지

실려

KU-KIST 학연프로그램을 통한 고려대와 KIST 공동 연구

장소 세포의 공간적, 감각적 기능 규명

▲ 제1저자 트리스탕 제이유 박사과정생(왼쪽), 최준식 심리학과 교수(오른쪽)

뇌의 해마는 우리가 경험하는 사건을 기억하는데 필수적인 뇌 영역이다. 해마에 있는 각 세포가 환경에 있는 특정위치를 암호화하기 때문에, ‘장소

세포’라고 일컫는다. 최근 국내 연구진이 내 몸안의 GPS, 장소세포(place cell)에 대한 매커니즘을 규명했다.

고려대 문과대학 심리학과 트리스탕 제이유(Tristan

Geiller, 박사과정) 및 최준식 교수팀은

KU-KIST 학연프로그램을 통해 한국과학기술연구원(KIST) 뇌과학연구소 세바스천 로이어

박사(Sebastien Royer)팀과 공동으로 공간과 사건·상황을 인지하고 기억하는 장소 세포의 매커니즘을

규명했다.

해마(hippocampus)라는 뇌의 부위에서 발견된 장소세포(place cell)는

장소를 인지하고 자기좌표를 파악하여 길 찾기에 도움을 주는 신경세포로 동물과 인간이 어떤 특정한 위치에 있는 경우만 발화하기 때문에 공간 좌표를

부호화한다고 알려진 신경세포이다. 해마의 장소세포에 관한 연구는

2014년 노벨 생리학상을 수상한 바 있으며 행동인지신경과학 분야의 첨단 주제로 알려져 있다.

연구진은 지금까지의 연구들이

모든 장소 세포가 같은 방식으로 공간정보를 기록하고 저장한다는 학설에 반해, 장소세포는 공간적 정보와

비공간적(감각적) 정보를 집적하는 두 종류로 분명히 구분되며, 이들이 해마상의 해부학적 구조를 따라 상․하층으로 질서정연하게 배열되어 있음을 발견했다.

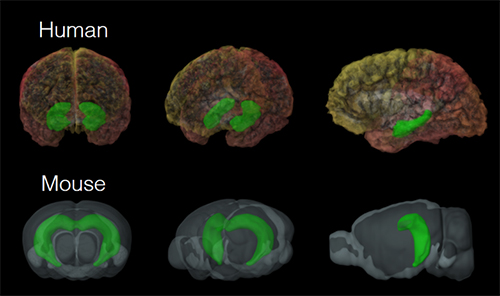

이번 연구에서는 실험 쥐가

거칠거나 부드러운 바닥 혹은 튀어나온 돌기 등 다양한 촉각 단서가 부착된 트레드밀을 걷게 하면서 뇌의 신경활동을 기록했다. 연구진은 실험 쥐의 해마에 정교한 반도체 기판으로 이루어진 미세전극(실리콘

프로브)을 삽입하여 수십에서 수백 개에 이르는 장소세포의 활동을 동시에 기록했다.

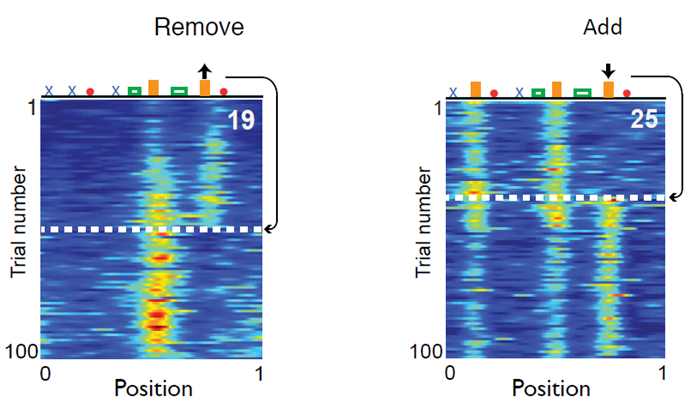

기록된 장소 세포들은 트레드밀

상에서의 위치를 부호화하는 방식에 따라 두 가지 유형으로 나뉘는데 첫 번째 장소세포는 기존의 장소세포 이론에서 알려진 바와 같이 트레드 밀 상의

특정 위치에서 발화하는 양상을 보였다. 두 번째 유형의 장소세포는 트레드밀상의 위치와는 상관없이 어느

특정 촉각단서에 의존적으로 발화하는 양상을 보였다. 예를 들어 튀어나온 돌기 형상의 촉각단서를 중심으로

발화하는 장소세포의 경우, 그 촉각 단서를 제거하자마자 발화가 사라졌고 반대로, 트레드밀의 다른 위치에 똑같은 촉각 단서를 부착하기만 하면 즉시 유사한 발화 양상이 나타났다. 이러한 두 가지 유형으로 구분되는 장소세포들의 발화 방식은 다양한 실험 조건에서 안정적으로 관찰됐다.

-장소세포 1그룹 : 공간적 위치 좌표를 인식하는 CM(context-modulated) 세포

-장소세포 2그룹 : 주요 지형지물을 감각적으로 인식하는 LV(Landmark vector)세포

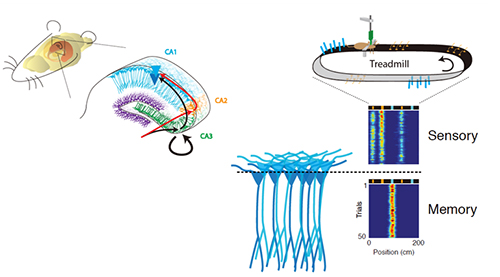

연구진은 세계 최초로 두 종류의

장소세포들이 해마의 같은 영역에서 서로 다른 층(layers)을 따라 배열되어 있다는 것을 발견했다. 지금까지의 장소 세포 관련 연구들은 해마의 영역에 따른 수평적 분포에 집중하였으나, 본 연구진은 같은 영역에서 깊이에 따른 수직적 분포를 기능적으로 구분했다.

최준식 고려대 교수는 “공간상에서의

위치가 해마 신경회로에서 표상되는 방식을 규명함으로써 세상에 존재하는 다양한 대상들, 추상적 개념 등이

부호화되는 방식을 이해하는 데 한발 다가섰으며, 궁극적으로 기억이나 정보저장을 담당하는 뇌의 신경회로를

대치할 수 있는 획기적인 방식이 개발될 수 있는 단서를 제공했다. 이를 통해 뇌손상 환자들을 위한 인공신경회로의

개발, 자연지능과 결합이 가능한 인공지능 시스템 등 다양한 응용이 기대된다”고 연구 의의에 대해 말했다.

이번 연구는 KIST와 휴먼프런티어 사이언스 프로그램 및 미래창조과학부(장관 최양희)의 뇌원천 연구사업의 지원으로 이뤄졌으며, 연구결과는 저명한 국제학술지인

네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF : 11.329) 2월 20일(월)자 온라인 판에

게재됐다.

*

(논문명) Place cells are more strongly tied to landmarks in deep than in

superficial CA1

- (제1저자) Tristan Geiller (고려대 심리학과 박사과정)

- (교신저자) Sebastien Royer

[ 용

어 설 명 ]

1. 단일 단위

기록(Single unit recording)

단일 단위 기록은 미세 전극

시스템을 사용하여 뇌 속 신경세포의 활동 전위를 직접 측정함으로서 단일 신경세포의 전기 생리 반응을 실시간으로 관찰하는 방법이다. 뇌 속에 삽입이 가능한 형태로 제작된 미세 전극은 첨단부가 고 임피던스 도체로 이루어져 시간에 따른 전압의

변화율을 기록할 수 있다. 주로 백금 또는 텅스텐으로 만들어진 유리 미세 피펫 또는 금속

미세 전극이다.

2. 장소 세포(Place cells)

장소 세포 (place cell)는 해마 내의 피라미드형 신경세포 (pyramidal

neuron)의 일종으로, 동물이 환경의 특정 장소에 진입 할 때 활성화된다. 특정장소에 위치할 때 각각의 세포가 강하게 활성화하며 실험생쥐가 이동하면 또 다른 장소세포가 활성화된다. 즉 이 세포를 통해 우리는 자신의 위치를 인식할 수 있으며 이 장소는 장소 필드라고 한다. 주어진 장소세포는 전형적인 작은 실험실 환경에서는 장소 필드가 하나 또는 소량이지만 더 넓은 지역에서는 더

많이 발현된다.

3. 트레드밀

장치

본 연구팀이 독자적으로 개발한

생쥐 뇌의 공간인지 학습 및 측정하기 위한 장치로서 (2012, Nature Neuroscience 발표) 특정 표식이 배치된 (그림 1a)

긴 타원형 벨트로 이루어진 트레드밀 (1.8-2.3m) 위에서 설탕물을 보상요소를 받을

수 있도록 마우스를 훈련시켰다. 트레드밀은 별도의 동력장치 없이 실험 생쥐의 움직임에 따라 두 개의 3D 프린터로 인쇄한 바퀴에 의해 돌아갈 수 있는 가벼운 벨벳 벨트로 구성되어 있다. 랜드 마크는 벨트에 고정되었고, 벨트의 가장자리를 따라 늘어선 수직으로

세워진 유연한 물체 또는 수평으로 놓인 물체로 구성되어, 자신의 이동을 방해하지 않으면 서 마우스의

양쪽에 시각 및 촉각 자극을 제공한다. 본 연구팀은

동일한 길이 (10cm)의 네 가지 유형의 랜드 마크를 사용했지만 색상, 질감 및 높이에 차이를 두었다(3cm 높이의 접착제 스팽츠 배열, 가로축 수축 튜브 배열, 벨크로 조각 배열 및 세로 튜브 배열). 주어진 표식과 관련된 가능한 세포 활동을 탐지하기 위해 각 표식은 벨트의 적어도 두 위치에 고정시켰다.

4. 네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)誌

세계에서 가장 오래되었고 저명하다고

평가받는 과학 저널 `네이처` 자매지로, 피인용지수(Impact Factor)가 2015년 기준 11.329이다.

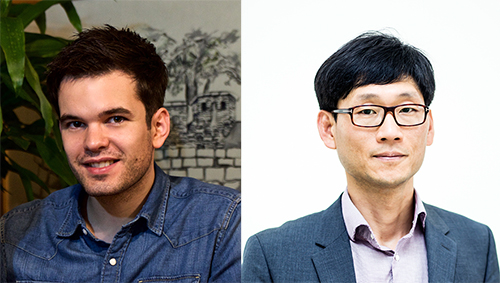

<그림 1> 인간뇌(위) 와 마우스 뇌(아래)

<그림 2> 해마의 신경회로 (좌) 2가지 종류의 해마 장소세포들이 발화하는 양상 (우)

<그림 3> 촉각단서에 의존적인 장소세포가 단서가 제거되자 즉시 발화 양상을 변화시키는 모양 (좌).

반대로 촉각단서가 더해지자

마자 새로운 발화양상이 출현하는 모양 (우)

출처 : 커뮤니케이션팀 서민경(smk920@korea.ac.kr)